地缘格局的宿命对决公元前6世纪末的地中海世界,正处于文明形态的十字路口。 波斯帝国用三十年时间完成史诗级扩张,将三大洲200多个民族纳入集权统治。  当大流士一世将目光投向爱琴海时,他面对的是完全异质的文明形态——由157个城邦组成的希腊世界; 这些散布在巴尔干半岛与爱琴诸岛的微型国家,正以公民议会、法典体系和重装步兵方阵构建着全新的文明范式。 两种文明的根本差异在军事领域尤为显著: 波斯采用"以战养战"的扩张模式,依赖被征服地区提供兵员粮草;希腊城邦则实行公民兵役制,战士自备装备且享有政治权利。 这种差异在马拉松平原首次碰撞时,便注定了战争的戏剧性走向。 战争美学的三次进化1.马拉松:战术创新的觉醒(前490年) 雅典将军米提亚德在兵力1:2.5的劣势下,创造了影响后世千年的经典战例。 他将传统方阵改造为"中军收缩-两翼延伸"的弹性结构,这种看似违反军事常识的布阵,实则是针对波斯军队的精准解剖:

当波斯精锐陷入中军泥潭时,雅典两翼已完成教科书级的钳形合围。 此役不仅创造了33:1的古代战争最高交换比,更昭示着重装步兵时代的来临。 2.温泉关:军事专业化的巅峰(前480年) 斯巴达国王列奥尼达的300勇士,用三天时间改写了战争伦理。  在宽度仅容四马并行的关隘,这些职业军人展示了令人震撼的战术素养:

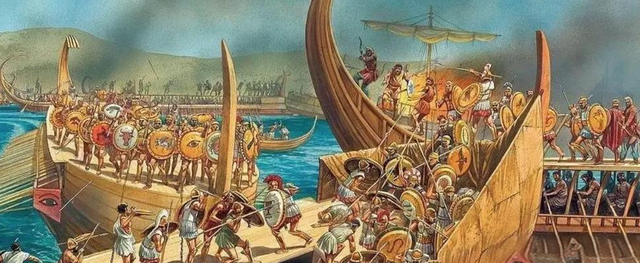

当希腊叛徒引波斯军包抄后路时,列奥尼达的断后决策蕴含着深刻的政治智慧: 斯巴达战士全员战死,既保全了联军主力,又塑造了永垂青史的精神图腾。 3. 萨拉米斯:海权意识的觉醒(前480年) 雅典政治家地米斯托克利力排众议的海战决策,展现了战略层面的降维打击。 他主导建造的200艘三层桨战舰(Trireme),在三个维度形成技术代差:

当波斯舰队在狭窄海峡陷入混乱时,希腊海军用"旋转撞击"战术摧毁了300艘敌舰。 这场海战不仅终结了波斯制海权,更预示了未来两千年的海战模式。 文明博弈的深层密码希波战争的胜负关键,深植于两个文明的特性之中: 01.波斯帝国的致命短板 波斯军队由46个民族组成,沟通需87种语言翻译,严重阻碍协同作战。 后勤保障更是糟糕,军队每日消耗小麦1400吨,运输量相当于1300头骆驼的运力,压力巨大。、 从首都苏萨传递军令到前线,耗时长达45天,指挥严重滞后。 02.希腊城邦的潜在优势 希腊实行公民兵制度,战士日均热量摄入高达4500大卡,远超波斯士兵的2800大卡,体能更具优势。 其军事民主传统深厚,十将军委员会轮值制促使决策趋向最优。 此外,每个方阵兵都对希腊全境的山川地形了如指掌,占据地形信息优势。这些因素共同左右了希波战争的走向。 历史长河中的文明拐点这场战争重新定义了文明发展的可能性边界:

雅典海军建设的经验直接催生了提洛同盟,斯巴达的军事体系则影响了整个希腊化时代的战争形态。 更深远的影响在于文明记忆的塑造。 希罗多德用《历史》构建的叙事框架,将这场战争升华为"自由对抗专制"的原型故事。 当柏拉图在《理想国》中探讨正义本质时,温泉关的青铜盾牌始终是对话的隐形参与者。 时至今日,西方军事院校仍将萨拉米斯海战作为联合作战的经典教案,而"马拉松精神"早已超越军事范畴,成为人类挑战极限的精神符号。 这场持续二十年的文明对决,最终在普拉塔亚平原画下休止符。 当最后一个波斯方阵溃散时,爱琴海上吹来的风已带着民主哲学的萌芽。 西方文明在这场生死淬炼中获得的,不仅是生存权利,更是定义自身文明特质的原始基因。 文本来源 @老威观史 的视频内容 |